我为“双碳”献一策③ 热量搬运外卖保温箱、校园鱼菜共生系统……沪上学子为绿色环保出谋划策

来源:bob最新网址 发布时间:2025-05-18 19:48:062024年,市教委组织并且开展了第三届上海市青少年“双碳”方案提案大赛等一系列丰富多彩、形式多样的生态文明教育活动,收获一批上海学校生态文明建设和青少年热情参加生态环境保护的实践成果。

我们推出我为“双碳”献一策——2024年上海市青少年生态文明素养展示联展,让我们共同领略青少年们的绿色智慧,感受他们为建设美丽中国贡献力量的决心!

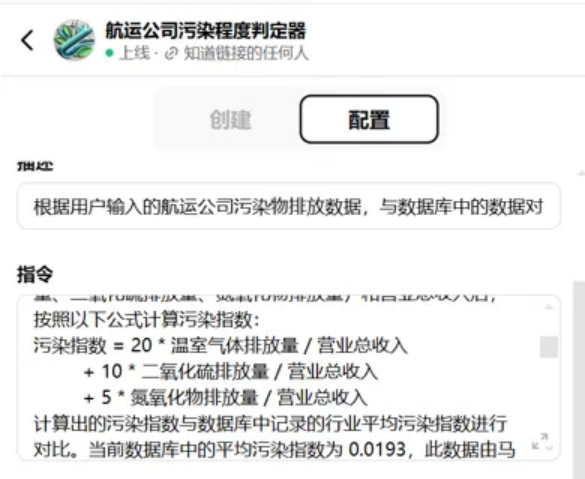

航运业作为全球贸易的重要支柱,其碳排放问题非常关注。小组成员利用大数据和人工智能技术,通过智能体的知识库,结合真实的企业排放数据,快速评估航运企业的碳排放状态。

通过与校友和导师沟通,小组成员查找航运公司年报,成功获取了真实的航运企业排放数据。这一些数据为后续的评估工作奠定了基础。

接下来,将整理好的航运数据输入到智能体的知识库中。通过智能体的学习和分析,智能体能快速处理新数据,并生成碳排放的评估结果,实现了对航运碳足迹的快速评估。

这一技术能应用于港口审查、企业优化、政策制定等多个场景。其中,港口能够最终靠智能体快速评估进港船舶的碳排放情况;航运公司能够利用智能体的评估结果,优化航行策略,降低碳排放,提高运营效率;环保部门能够最终靠智能体的数据分析,制定更为科学的环保政策,推动航运业的绿色转型。

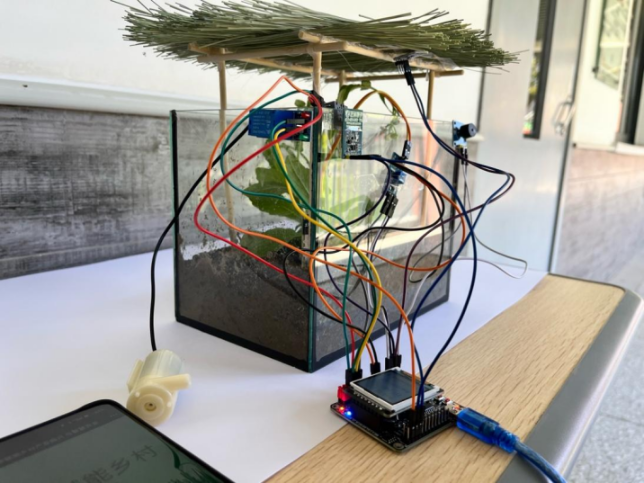

随着物联网时代的到来,在田野间,农业生产的技术革命也正在发生。在团队研发的“智农物联管理系统”中,传感器化身作物的“营养顾问”,云端数据担任“农田指挥官”,连笨重的拖拉机都能够“无人驾驶“。一起走进这个充满科技魅力的智慧农业世界吧。

这套“智农物联管理系统”藏着一个“超级大脑”和三个各司其职的传感器。他们好像三个“得力助手”,24小时为农作物把脉问诊。当土壤湿度低于设定阈值,系统便会启动蜂鸣警报,提醒农户:“作物口渴啦,该启动智能灌溉了。”

系统还配备了P-NCEI/P-NET物联套件装置,通过标准化接口改造农机控制面板,再植入智能发射器,让传统农机设备获得智能化改造,获得新生。在松江的示范瓜田里,农户老张的耕地车装上了这套系统,土壤传感器实时传回数据,云端生成最优耕作路线,拖拉机自动调整翻耕深度,精准避开幼苗区。此外,为方便农户使用,团队设计系统时,不仅通过云服务器构建起动态可视化的农田数据大屏、精准度超90%的智能决策系统、支持多端访问的远程控制平台,还采用EMQX消息服务器,确保每一条指令都准确无误地送达田间设备。这样,农户既能够最终靠手机APP查看作物健康报告,还可以在电脑端调整灌溉方案。

在即将上线版本中,气象数据对接功能将让农田提前48小时了解天气变化。通过官网的“云端农场实验室”,用户不仅能远程管理真实农田,还能在模拟操作中学习制定灌溉策略,亲身感受智慧农业的魅力。

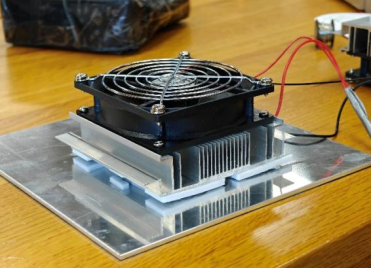

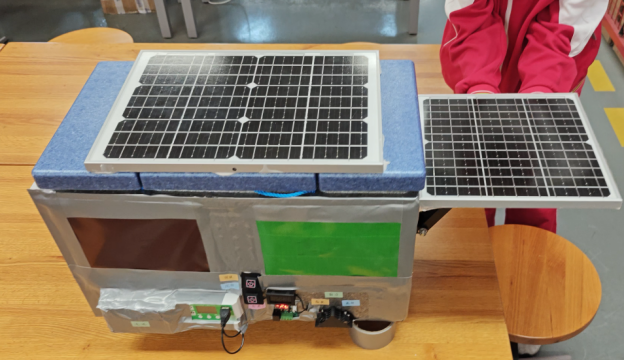

你是否遇到过外卖送到时,热汤变凉、冰饮化水的尴尬?这不仅影响用餐体验,也造成了食物的浪费。团队的一群高中生化身“低碳骑士”,用一个会“搬运热量”的神奇箱子,让外卖不再“冰火两重天”。

这款保温箱的“心脏”是一块神奇的半导体芯片(TEC)。它能让冷热能量玩起“乾坤大挪移”——制冷的同时,把废热传输到隔壁加热区。TEC热泵的热效率比传统的电阻丝高,通过巧妙设计,不论是制冷面还是制热面都能在同一时间得到高效利用。正如团队所说:“我们不是单纯制冷或制热,而是让能量循环起来,每一度电都物尽其用。”

保温箱内部分为冷热双区,均热铝板直触传导、风扇智能对流,5℃冰水和80℃热水同箱共存丝毫没有压力。测试显示,1小时保温能耗仅53.8瓦,比普通设备省电近1/4。

保温箱顶部三块可调节角度的太阳能板,晴天蓄电、阴天续航,完全摆脱对电瓶车电源的依赖。箱体更是“环保之星”——废弃冷链箱、外卖泡棉、旧雨棚布料“变身”为隔热层和防水布,连隔板都是用再生材料制成。

以外卖目前的普及程度来看,若推广这款保温箱,每年可减少数千万个一次性冰袋的使用。对于现有的这款保温箱如何升级,团队也有了设想,比如加入物联网模块,让我们消费者实时查看外卖温度,甚至联动车载电源,变身露营神器。

你知道吗?湿垃圾可以变身为修复城市土壤的有机肥,成为农业生产中的宝贝。如何快速低臭地完成湿垃圾变废为宝的转化呢?小组成员从身边做起,探索了把学校食堂餐前湿垃圾转变成“黑金土”的解决方案。

通过前期调研,锁定了高温堆肥法,即利用嗜热微生物分解垃圾,得到有机肥的方法,这种方法高效低臭,也不消耗能源。

经过多次实验,团队终于成功用20升的特制堆肥箱实现了高温堆肥。仅靠湿垃圾发热就能升到60度以上高温,而且只需一次翻堆和总共14天就能把餐前垃圾分解成“黑金土”,变废为宝,用于校园绿化。学校对此也给予了全力支持,新建了漂亮的种植角,可以将堆肥应用起来。

团队还利用小堆积累的原理和技术,开发出400升左右的中型堆。学校累计投入1000多公斤餐前湿垃圾和枯枝落叶,已连续数月没有餐前垃圾丢弃。目前第一批约700kg湿垃圾已经被用作肥料,滋养着学校的种植角,植物们正在焕发勃勃生机。

学校还正式成立了堆肥社团,将有更多的同学加入到用厨余垃圾堆肥的低碳生活实践中来。未来,学校里的油油黑土,茵茵绿色,累累蔬果,将是高温堆肥法在校园应用场景里交出的美丽答卷。

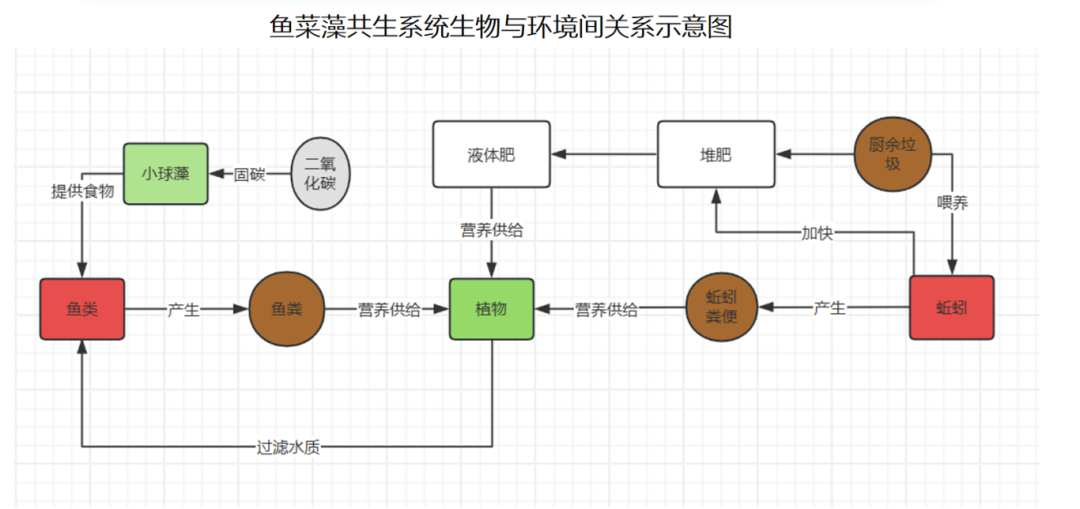

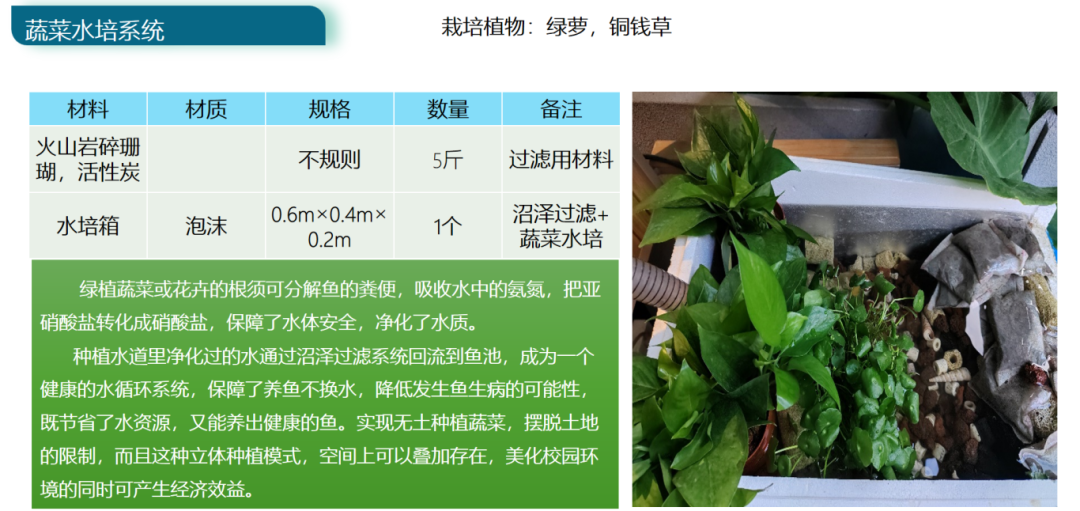

团队成员巧妙融合生态循环与科学技术创新,开发“结合小球藻的校园鱼菜共生系统”,让校园湿垃圾“变废为宝”,同时为鱼类、植物和藻类搭建了一个互惠共生的“微型生态圈”。

小组成员发现,鱼菜共生系统(养鱼不换水,种菜不施肥)是一种可持续的处理湿垃圾的解决方案,但单一的鱼菜共生系统稳定性不足。于是,他们脑洞大开:加入“水中空气净化器”小球藻!小球藻既能为鱼类提供天然饵料,又能通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气,还能净化水质,堪称“生态多面手”。

1.厨余垃圾“变身”营养库。校园湿垃圾经蚯蚓堆肥分解,转化为富含养分的液体肥料,为植物提供“天然大餐”。

2.鱼藻共生“生态链”。鱼类排泄物中的氮、磷被小球藻吸收,藻类快速繁殖为鱼群提供食物,形成“鱼吃藻、藻净水”的闭环。

3.水质监测“黑科技”。团队定期检测水质,发现硝酸盐含量稳定,pH值呈弱碱性,溶解氧充足——小球藻的加入让系统抗高温能力更强,运行更稳定!

在这其中,小球藻拥有“三重身份”:1.固碳先锋:光合作用吸收二氧化碳,助力碳中和;2.水质管家:高效净化水体,减少鱼病风险;3.天然饲料:替代部分人工鱼粮,降低碳排放。

小组成员还计划升级系统为智能化版本,通过传感器实时监测水质,用手机APP远程调控。他们还希望将成果推广到更多学校,让“无废校园”从梦想照进现实。

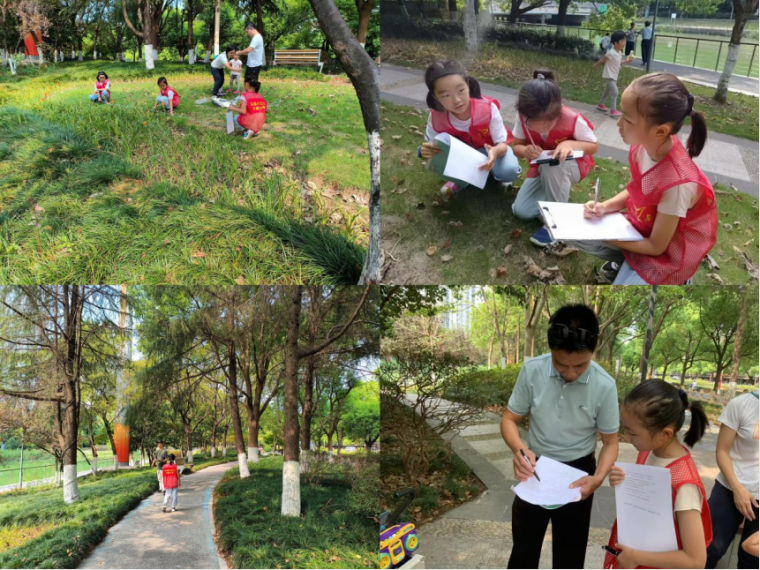

古美人口文化公园是古美居民休闲健身的热门去处,其生物多样性情况吸引了团队成员的注意。

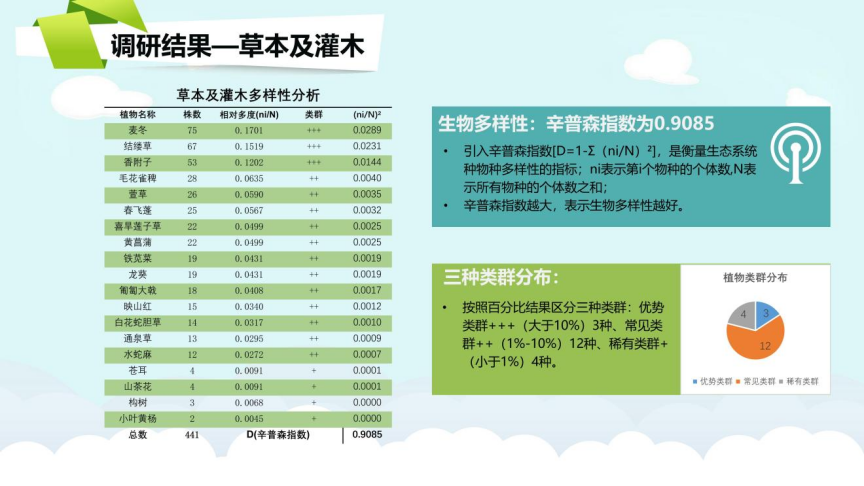

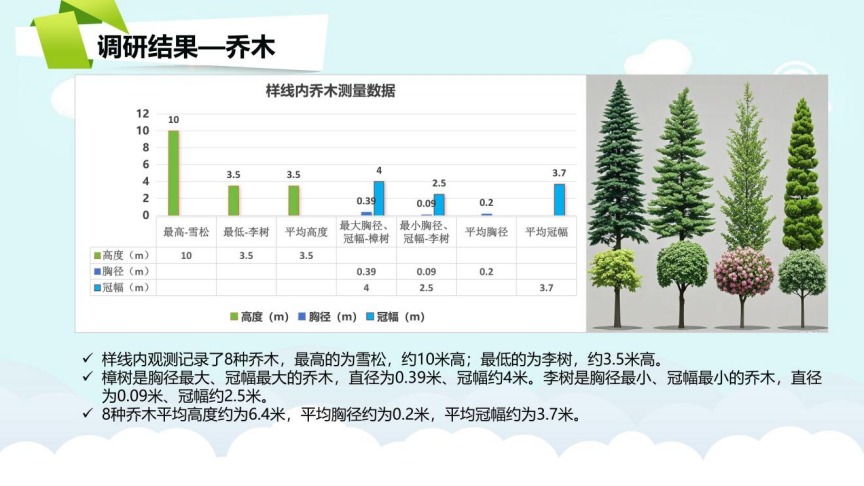

团队分两次开展实地调查。针对公园内不同植物采取不同调查方法:乔木采用样线法,草木和灌木采用样方法;利用植物识别软件对样方内植物进行初次鉴定;借助卷尺测量乔木胸径,采用三角测量法测量乔木的高度和冠幅;对照《中国生物物种名录2024版》记录观测样本的科、属类别。同时团队成员开展了线上和线下的问卷调查,了解古美居民对生物多样性的关注情况。

![]()

团队成员在老师的指导帮助下,最终选取了“辛普森指数”和“相对多度”这两个指标对调查样本做分析,得出以下结论:1.公园内植物多样性程度较高;2.存在杂草争肥的情况;3.存在两种主要入侵物种:春飞蓬和喜旱莲子草。

同时,团队成员对调查问卷做多元化的分析,发现社区居民对生物多样性了解程度不够,但有较为强烈的意愿接受生物多样性信息或参加相关保护活动。

1.建立重点保护区,周期性清除杂草,防控入侵物种,增种食源性植物,构建“乔-灌-草”立体生态系统。

2.通过社区讲座、学校实践课及新媒体平台,普及生物多样性保护知识,培养居民生态责任感。

3.成立社区生物多样性保护委员会,组建志愿者队伍,定期召开居民座谈会,形成“社区主导,公众参与”的治理模式。

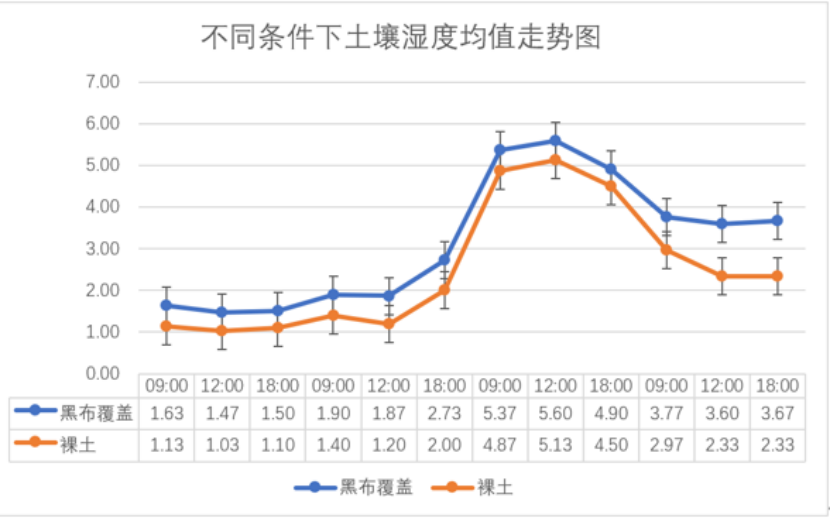

通过查阅资料,小组成员们了解到农业上针对一些大田作物,如花生、马铃薯等,已经有黑布覆盖除草的相关研究,并且效果良好。那黑布覆盖为何会实现增产的效果呢?带着疑问,探究小组决定进行黑布覆盖增产实践探索。

![]()

在请教了专业人士后,小组成员选择易种植、生长周期短的上海本地米苋作为实验对象,并租了一块农家的自留田进行种植。实验初期,在米苋出苗一周后移栽至实验田里,分为对照组、人工除草组和黑布覆盖组各10株进行种植,共6行米苋植株,每行5株,株间距20厘米,行间距20厘米。实验需连续五周每周测量米苋的株高、叶长和叶宽,并在收获后测量鲜重。此外,选取相邻地块,一块用实验用的相同黑布覆盖土地,另一块自然,每天固定三个时间段分别测量土壤温度,同时用湿度计测量土壤湿度。

五周后,小组成员在指导老师的帮助下开始数据分析,其中叶长、叶宽由每株米苋最长的4片叶片取平均值求得。根据结果得出,无论叶长、叶宽、株高还是鲜重,黑布覆盖组都明显高于对照组。对比观察米苋苗刚移栽时和收获后的土壤状况,黑布覆盖组没有杂草生长;人工除草组因为定期拔除杂草,所以杂草较少;而对照组杂草生长较多,主要是牛筋草和酢浆草威胁作物生长。温湿度结果则显示黑布覆盖组的土壤温度和湿度都略高于对照组,且更稳定。

实验表明,黑布覆盖能明显抑制杂草生长,起到保温保湿作用,以此来实现增产。大家的探究成果初步解释了黑布覆盖实现增产的原因,也为挖掘更经济环保的增产方法提供借鉴。